En una mañana de noviembre del año pasado, mi teléfono sonó justo antes de que me dirigiera a clase durante mi primer semestre de posgrado en la Universidad Northwestern. Era mi mamá. “Tu papá, lo están deportando”, dijo.

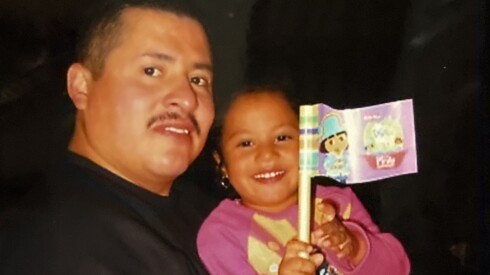

Mi papá, quien había vivido en este país durante casi tres décadas y trabajó arduamente para mantenerme a mí y a mis hermanos, estaba siendo enviado de regreso a México.

Entré a clase y miré mi computadora portátil en un estado de confusión, sintiendo algo que no podía nombrar aún. Era un tipo de duelo inmerso en culpa y un abismo cada vez más amplio.

Como latina y la mayor de tres hijos, la culpa es algo que siento con frecuencia. Como la mayoría de los hijos de inmigrantes, cargo con la expectativa de hacer que los sacrificios de mis papás y su migración a este país valgan la pena.

Muchos de nosotros crecimos viendo a nuestros papás volver a casa con ropa sucia. A veces los vemos durante unas pocas horas por la noche antes de irnos a acostar. El trabajo manual, junto con los varios trabajos que muchos papás y mamás asumen se convierte en un lenguaje de amor, una cobija cálida de seguridad que garantiza que tengamos lo que ellos nunca tuvieron.

Cuando finalmente lo hice —me mudé para la universidad en busca de oportunidades que mis papás hicieron posibles pero que nunca vivirán ellos mismos— la culpa me siguió como una sombra.

“Hija, tienes que hacer más con tu vida. Hazlo mejor. Sé más”. Ese mantra que escuché en mi infancia nunca deja de resonar en mi cabeza.

Así que cuando supe que mi papá estaba siendo deportado antes de entrar a la clase de una universidad a la que había trabajado tan duro para inscribirme, me devastó.

Sin embargo, no pude controlar lo que vendría después, sentí como si me estuviera ahogando. ¿Estará mi papá a salvo? ¿Cómo iban a reaccionar mis hermanos? ¿Qué iba a pasar con nuestra relación?.

Mi papá fue detenido después de un control de tráfico en su camino de regreso a casa tras arreglar un techo en Indiana, donde me crié.

A los pocos días de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mi papá, ahora de 47 años de edad, estaba de regreso en su ciudad natal de Aguascalientes, México —un lugar del que una vez huyó y que ahora apenas conoce. Sus papás murieron allí mientras él vivía en Estados Unidos.

El resto de la familia de mi papá, sus hermanos y su vida permanecieron en Indiana.

Mi papá era solo un adolescente cuando llegó por primera vez a Estados Unidos en busca de oportunidades que pudieran mejorar su situación financiera. Poco después, conoció a mi madre. Cuando nosotros nacimos y luego crecimos, todos nosotros —ciudadanos estadounidenses— intentamos cambiar el estatus migratorio de mi papá, pero no pudimos debido a la burocracia y las complicadas leyes.

Así que terminó de regreso en Aguascalientes donde se quedó con un amigo de la familia y cayó en el alcoholismo.

Nuestras conversaciones en aquel entonces, cuando ocurrían, giraban en torno al mismo dolor: cuánto había trabajado, cómo había perdido todo, cómo no le quedaba nada.

Tuve que aprender cómo el alcoholismo afectaba nuestras interacciones, cómo algunas de sus penas eran reales, cómo otras no lo eran, recordándome que yo no podía arreglarlo ni salvarlo.

Mi papá comenzó a sentirse como un fantasma. La distancia no era solo física. Sentía que estaba perdiendo al hombre que me crió.

Aunque no nos comunicábamos mucho, pensaba en él constantemente, preguntándome si pude haber hecho algo para que las cosas fueran diferentes. A veces me entraba el impulso de llamarle y preguntarle cómo hacer la sopa de fideoque solía preparar o cómo arreglar algo en mi apartamento.

Esos momentos ordinarios se convirtieron en recordatorios de que un papá también es un archivo de conocimientos que a veces damos por sentado.

En abril, recibí otra llamada. Mi papá estaba de nuevo bajo custodia en una instalación de inmigración en Texas.

Intentó reingresar a Estados Unidos porque estaba desesperado, desempleado y solo, me dijo en ese momento. Ya no sentía un sentido de propósito y buscaba esa motivación que lo levantara.

Mi papá sí infringió la ley al cruzar la frontera sur sin autorización. Pero lo hizo para regresar a casa, una casa en Estados Unidos donde pasó más de la mitad de su vida construyendo, algo que fue borrado con trámites y políticas inhumanas.

Mi papá permaneció en el centro de detención de Texas hasta octubre. Durante esos seis meses, quedó completamente ciego de un ojo y perdió la mayor parte de la visión del otro, porque no recibía atención médica adecuada para su diabetes tipo 2. Pero también dejó de tomar.

No sé cuándo volveré a ver a mi papá. Por ahora, cargo el peso de su sacrificio mientras navego por el enorme vacío que dejó su partida. Soy la hija que lo logró, que hizo mejor, sabiendo que lo “mejor” vino con un precio.

La deportación ha arrancado al papá que conocí una vez y me ha devuelto a una persona que ya no reconozco.

Para aquellos de nosotros que quedamos atrás, somos testigos impotentes, viendo cómo nuestros seres queridos desaparecen lentamente —fuera de este país, fuera de nuestras vidas y fuera de las personalidades que nos hicieron sonreír.

Vanessa López es especialista en compromiso de audiencias en el Sun-Times.

Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (AI) y editado por La Voz Chicago